samedi, 02 juillet 2011

LE VRAI LIBERALISME

REDIF

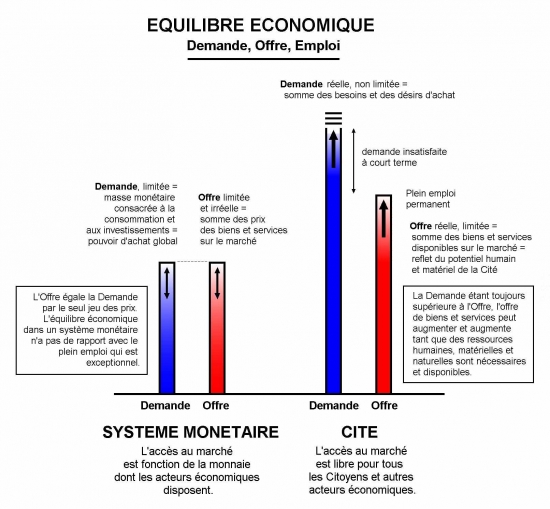

Une philosophie économique vantée et surtout adoptée par une société doit être profitable d’un point de vue général et particulier et intégrer le fait que les acteurs économiques (producteurs et consommateurs) sont des citoyens, sous peine de bafouer leur citoyenneté, violer leurs droits, anéantir l’Egalité et finalement ériger un système antisocial. Or nous savons que la négation de la citoyenneté dans le système monétaire est moins une démarche volontaire des hommes qu’une conséquence inéluctable de Largent. Le vrai libéralisme — par opposition au capitalo-libéralisme, c’est-à-dire au libéralisme faussé par Largent — doit donc être pensé dans le cadre d’une société et d’un système non-monétaire dans lequel les individus tiennent tous leurs droits de la citoyenneté, laquelle se mérite par l’accomplissement de devoirs envers la cité.

C’est parce qu’ils sont citoyens, parce qu’ils ont participé à la vie de la cité, selon ce qu’elle considère comme une participation, que les citoyens ont le droit de profiter de ses bienfaits et d’accéder au marché. (Les biens qu’ils retirent du marché sont évidemment leurs propriétés.) Ce droit d’accès, conféré directement par la citoyenneté, est égal pour tous et en théorie illimité, ou indéfini. Dans ces conditions, la Demande, la somme des désirs individuels, est optimale et en théorie infinie ; elle ne peut jamais être entièrement satisfaite. L’Offre de biens, de services et d’emplois est donc stimulée au possible, et comme les individus ont besoin de travailler pour être citoyens (qui ne l’est pas n’a aucun droit), tous travaillent et pourtant de nombreux emplois restent à pourvoir. La production est à son maximum et tend vers la qualité qui seule guide désormais le choix des consommateurs.

Les citoyens sont bien sûr libres de choisir leur emploi, dans la mesure de leurs talents et des places. En revanche, en contrepartie des droits que le fait de travailler et d’être citoyens leur assure, la cité leur fixe des résultats minimums à atteindre, des résultats en terme de « vente » ou nombre de clients (non en terme de production) afin de s’assurer de la réalité et de l’utilité de leur activité. A vrai dire, ce ne sont pas les individus qui ont des résultats à atteindre, mais les entreprises. Le principe ne semble s’appliquer aux individus que dans le cas des entrepreneurs indépendants. Tout citoyen a d’ailleurs la possibilité de créer son entreprise ; il lui suffit d’avoir un projet pour que la cité lui permette de réunir les moyens nécessaires (ce qui est différent de les lui fournir). A l’entreprise, ensuite, de gérer son activité (embauche, licenciement, organisation, innovation, stratégie, etc.) et d’atteindre au moins les résultats escomptés sous peine de sanctions voire de liquidation. Ce système permet à la cité d’explorer toutes les pistes, de déjouer les escrocs, d’abréger les expériences malheureuses, de couper les branches mortes, d’inciter les entreprises à s’adapter, mais aussi, à l’occasion, de soutenir les activités déclinantes qui lui tiennent à cœur.

Les citoyens ayant la liberté d’entreprendre, il va de soi qu’il n’y a pas de monopole, que les entreprises sont en concurrence, qu’elles doivent donc donner le meilleur d’elles-mêmes soit par orgueil soit par prudence. Cette concurrence n’oblige pas les entreprises à bâcler le travail, à exploiter leurs employés, à rogner sur les mesures de sécurité : elle est positive pour les consommateurs auxquels sont présentés des biens et services de qualité en abondance, positive pour la cité dont l’appareil productif fonctionne sans qu’elle ait besoin d’intervenir, et sans dommage pour les employés qui travaillent dans les meilleures conditions (l’entreprise n’ayant aucune raison de lésiner) et dont les droits sont à l’abri de la citoyenneté.

Enfin, les entreprises peuvent viser soit le marché intérieur soit le marché extérieur. Lorsqu’elles exportent vers des pays monétaires, ce n’est pas pour faire du profit, elles n’en ont pas besoin, mais toujours pour satisfaire les exigences de la cité en nombre de clients. Elles vendent néanmoins leurs produits et remettent à la cité l’essentiel de leurs recettes. Ainsi, la cité qui, en interne, fonctionne sans monnaie, dispose d’un trésor pour importer des produits étrangers (lesquels sont donc accessibles gratuitement pour les citoyens) et régler les frais de voyage de ses citoyens. (Il y a d’autres façons pour elle de procéder aux échanges internationaux ou de se procurer de la monnaie.) La cité n’est pas coupée du monde ! Elle est même une puissance mondiale ! Aucun pays monétaire ne peut rivaliser avec elle sur aucun plan ! Elle connaît le plein emploi, rien ne peut déstabiliser son économie, ses entreprises sont à la pointe du progrès, ses produits sont de la plus haute qualité et les moins chers du marché, ses citoyens sont les plus égaux, les plus libres, les plus prospères et, de ce fait, les moins frustrés et les moins matérialistes de l’histoire de l’Humanité, son prestige est sans pareil.

Pour revenir aux exportations, il n’y a pas de dogme en la matière : la cité peut les autoriser sans restriction, fixer des quotas, les interdire ; elle peut obliger une entreprise à exporter tout ou partie de sa production (pour renflouer ses finances) voire à la donner à des destinataires étrangers ; elle peut exercer un droit de préemption pour troquer cette production avec un autre état, comme cela se pratique déjà ; c’est selon la nature des produits et ses intérêts du moment. Quoi qu’elle décide, les entreprises, les employés, en un mot ses citoyens n’y perdent rien. Ils travaillent pour elle en premier lieu : ils font ce qu’ils veulent tant qu’elle se tait ; ils obéissent quand elle parle ; ils jouissent de leurs droits individuels dans tous les cas, ce qui est bien la finalité de toute société pour les individus.

Ce système respecte tous les principes de l’ordre social : il est égalitaire et libéral, mais c’est du libéralisme sans capitalisme. Il met un terme aux faux débats qui déchirent la droite et la pseudo gauche.

L’Homme ou Largent. Il n’y a plus à se demander qui doit être au centre du système. Largent — auquel l’Homme est fatalement soumis quoiqu’il se prenne pour le maître — n’est plus : l’Homme (les citoyens) reste seul dans la place. Il n’est pas seulement le centre des considérations, il est tout : l’origine, le moyen et le but de la cité.

Inégalité sociale ou égalité naturelle. Il n’y a plus à se demander si les hommes sont égaux ou si l’inégalité est justifiée, si une certaine inégalité est nécessaire voire inévitable : les hommes sont et demeurent naturellement différents ; les citoyens doivent être égaux en droits, et le sont dans la cité puisque la citoyenneté confère les mêmes à tous.

Salaire minimum ou négocié. Il n’y a plus rien à négocier de ce point de vue entre l’employé et l’entreprise, et le minimum est le maximum pour tous. Il n’y a qu’un salaire : la citoyenneté et tous les droits qui vont avec (dont celui d’accéder au marché).

Solidarité ou individualisme. Il n’y a plus à balancer entre une fausse solidarité qui perpétue l’exploitation et engendre des parasites et l’individualisme dont les excès ou les limites appellent la solidarité. Les citoyens, ayant rempli leurs devoirs, jouissent de leurs droits : ils ont tout ce dont ils ont besoin. Les parasites n’ont droit à rien, sinon au mépris public : ils n’ont plus qu’à plier bagage ou retrousser leurs manches.

Retraite par répartition ou capitalisation. Il n’y a plus de cotisations à verser sa vie durant à l’Etat ou à un organisme privé pour ensuite percevoir une pension de misère. Les droits dépendent de la citoyenneté, et un retraité est un citoyen qui a rempli ses obligations économiques envers de la cité et peut arrêter de travailler s’il le souhaite, sans rien perdre de ses droits.

Nationalisation ou privatisation. Il n’y a plus d’entreprises publiques ou privées : toutes sont à la fois publiques dans leur mission et privées dans leur gestion. Il n’y a ni planque ni galère. Les employés ne sont ni des fonctionnaires ni des esclaves ; ce sont des citoyens qui garantissent leur emploi et leurs droits en remplissant, au sein de leur entreprise et sous son autorité, leurs devoirs envers la cité.

Syndicat ou patronat. Il n’y a aucune différence aux yeux de la cité entre le patron, l’entrepreneur, le directeur et les employés : tous sont l’entreprise, tous sont citoyens, tous sont solidaires pour le meilleur et pour le pire. Ils ne se battent pas entre eux ; ils travaillent ensembles. Grèves et syndicats n’ont plus de raison d’être quand les entreprises n’ont plus les moyens d’exploiter les travailleurs et ont au contraire intérêt à les choyer (pour les retenir, plein emploi oblige).

Travail ou capital. Il n’y a plus à favoriser l’un aux dépens de l’autre et de la Liberté, que ce soit au nom de Largent qui n’est plus ou de l’Egalité qui, en posant le problème en termes monétaires, ne saurait être. Les choses ne sont plus mues par « le capital », et pour cause, mais par la volonté des hommes. Les droits des citoyens ne dépendent ni de ce qu’ils possèdent ni d’une quelconque représentation de la propriété, mais de la citoyenneté. Le travail n’est qu’une forme de participation à la vie de la cité, et toutes les activités qui profitent à la cité de quelque manière que ce soit sont reconnues et assurent la citoyenneté aux individus qui s’y livrent.

Propriété des moyens de production privée ou collective. Il n’y a plus à se demander à qui appartiennent les moyens de production que la cité permet aux entreprises de se procurer pour qu’elles servent ses intérêts : ils sont à la cité, comme la production elle-même. Les entreprises qui en sont dépositaires n’en sont propriétaires qu’en apparence, mais une apparence que chacun doit prendre au sérieux : attenter à ces biens revient à attenter au bien public. Seuls peuvent être des propriétés privées les biens que la cité permet aux citoyens de retirer du marché à titre individuel et pour leur usage personnel. Dans tout autre cas, la propriété privée, individuelle, est soit impossible soit aberrante. Ne peuvent accéder au marché que des personnes physiques (les citoyens) et les personnes morales (entreprises, associations, etc.). Un citoyen qui acquiert un bien indivisible pour lui seul (que lui seul utilise, même au profit de plusieurs) ou pour un usage collectif en est propriétaire aux yeux de la cité tant qu’il ne transmet pas son titre à un autre. Lorsqu’il acquiert un lot de biens pour un usage collectif, c’est-à-dire lorsqu’il n’a fait que dispenser les réels destinataires d’acquérir chacun de leur côté le bien qu’ils utilisent personnellement, il en est propriétaire en théorie mais il a renoncé ou transmis sa propriété en pratique : le fait prend le pas sur le droit : ce lot de biens n’est pas une propriété collective mais une somme de propriétés individuelles. Par contre, tous les biens « acquis » par une personne morale, par un groupe de citoyens reconnu par la cité, sont la propriété de la cité : ce n’est pas leur propriété qui est collective, mais au mieux leur usage.

La terre au paysan ou au propriétaire. Il n’y a plus qu’un propriétaire du sol : la cité. Elle ne le cède jamais. Elle en confie des portions aux entreprises pour qu’elles puissent travailler dans l’intérêt général, et aux particuliers pour satisfaire leurs désirs légitimes tant qu’elle n’y voit pas d’inconvénients. Ces portions retournent au domaine public (quitte à être ré-attribuées dans la foulée) dès lors que les intéressés manquent à leur devoir, renoncent à leur activité, sont frappés d’indignité ou décèdent, ou, tout simplement, dès que des intérêts supérieurs l’exigent.

Libre échange, taxation, protectionnisme. Il n’y a plus de « libre échange » qui, tant sur le plan national qu’international, n’a jamais signifié que « liberté d’exploiter, de spéculer et d’affamer ». Les producteurs ont le devoir de mettre leur production sur le marché, à portée des consommateurs libres et égaux. Quoiqu’il n’y ait plus de troc direct ou indirect entre les uns et les autres, vu qu’il n’y a plus d’argent, même un capitaliste doit admettre qu’il en résulte une forme d’échange que l’on pourrait qualifier de « libre consommation ». Cette forme d’échange vaut mieux, sans doute, que celle qui légitime l’accaparement et se rit du malheur public.

Il n’y a évidemment plus de taxes, pas même sur les produits étrangers qui, du simple fait d’être payants pour la cité, sont déjà stigmatisés. Du reste, la taxation n’a jamais été qu’une gêne pour le commerce et un surcoût pour les consommateurs.

Enfin, il n’est pas à exclure que la cité se protège si besoin est — c’est même sa raison d’être —, mais, en l’occurrence, sa meilleure protection sur le plan économique, c’est la qualité supérieure de ses produits et la liberté de ses citoyens. En fait, ce sont surtout les pays monétaires qui doivent se protéger contre une puissance dont les produits sont de qualité pour un prix nul ou dérisoire.

Ecologie ou économie. Il n’y a plus de contradiction entre l’un et l’autre : l’environnement n’est plus sacrifié sur l’autel de Largent. La cité, les collectivités, les entreprises, les citoyens n’ont d’autre limite à leurs pouvoirs que leur volonté. Dès lors qu’ils se préoccupent de l’environnement (La protection de l’environnement tient à deux choses : produire propre, traiter efficacement les déchets.), ils légifèrent et agissent en conséquence. Les bonnes décisions ne sont pas écartées pour préserver des profits ; nul ne rechigne à les appliquer par souci d’économie.

Avoir ou Etre. Il n’y a plus d’obsession de l’Avoir pour des citoyens qui ont accès à tout, même s’ils n’ont envie de rien. Les biens sont toujours nécessaires, mais il n’y a ni mérite ni orgueil à posséder ce qui est à la portée de chacun ; parader et accumuler attirent au contraire les risées. Comblés sur le plan matériel, les citoyens ont, par la force des choses, des préoccupations plus élevées. Eux qui peuvent tout avoir sont aussi modérés et réfléchis que des capitalistes sont matérialistes et excessifs à la première occasion. — Au fond, ce débat renvoie au tout premier : Largent ou l’Homme. La boucle est bouclée.

D’après ses postulats et ses effets, cette conception politico-économique est indubitablement de gauche ; c’est même la seule réellement de gauche. Elle réconcilie les concepts d’Egalité, de Liberté, de propriété, de concurrence, de hiérarchie, d’intérêt général et d'intérêt particulier que Largent dénature et dresse les uns contre les autres. Toute autre ligne est fatalement capitaliste, inégalitaire et liberticide, du moins anti-libérale ou pseudo libérale, en un mot, de droite.

Un sûr garant que cette conception est bien de gauche, au sens historique, est qu'elle accepte la définition que Robespierre donna de la propriété dans sa Déclaration des droits : « La propriété est le droit qu’a chaque citoyen de jouir et de disposer à son gré de la portion de bien qui lui est garantie par la loi. (art. 6) Le droit de propriété est borné comme tous les autres par l’obligation de respecter les droits d’autrui. (art. 7) Il ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l’existence, ni à la propriété de nos semblables. (art. 8) »

Cette définition qui ignore Largent est d’autant plus extraordinaire qu’elle émane d’un homme qui ne le remit jamais en cause intellectuellement et qui, d’ailleurs, n’aurait pu lui échapper techniquement. Elle est donc incomplète : elle omet notamment d’indiquer comment un bien devient une propriété légitime dans l’absolu ; elle est absurde ou du moins inapplicable dans un contexte monétaire : la monnaie confère seule la propriété et fausse tout ; mais elle est juste du point de vue des principes de l’ordre social. Robespierre n’a pas plus résolu les contradictions du système monétaire qu’il n’est tombé dans ses pièges ; il les a dépassées pour fixer le but atteindre. Il a reconnu la nécessité et le droit pour les individus de posséder des biens, mais il a fait remarquer, dans le même temps, que la possession n’existe qu’à l’abri de la société, que cette dernière, qui incarne l’ensemble des citoyens, ne peut user de sa force pour assurer aux uns des droits préjudiciables aux droits des autres et donc qu’elle n’a pas à regarder comme la propriété des particuliers les biens qui présentent ce risque par nature ou qui, entre certaines mains, sont devenus un fléau. Un citoyen ne peut posséder que les biens sur lesquels la cité, gardienne de l’intérêt général, lui reconnaît ce droit, et tant qu’elle le lui reconnaît, d’où l’expression « portion de bien qui lui est garantie par la loi ». Cette définition condamnait autant le capitalo-libéralisme que le communisme ; elle était sociale et libérale ; elle est toujours révolutionnaire.

Philippe Landeux

Voir aussi : Robespierre et le libre échange

17:20 Écrit par Philippe Landeux dans 6. MON BLOG | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : libéralisme, capitalo-libéralisme, civisme, cité, égalité, landeux | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |