mardi, 22 janvier 2013

LES LIMITES DE LA DEMOCRATIE

« Jamais dans une monarchie, l’opulence d’un particulier ne peut le mettre au-dessus du prince ; en revanche, dans une république, elle peut aisément le mettre au-dessus des lois. »

Jean-Jacques Rousseau, lettre à d’Alembert

Il devient de plus en plus évident que nous ne sommes pas en démocratie. Malgré les partis politiques et les médias dominants qui parlent à longueur de temps de défendre la démocratie, qui nous vendent la « démocratie » représentative comme la panacée de la démocratie, de plus en plus de gens réalisent que notre système n’a rien de démocratique.

La démocratie ne consiste pas à avoir le droit de voter, une fois tous les cinq ans, pour des personnes que l’on n’a pas choisi de présenter et qui, une fois en poste, auront le droit à peu près illimité d’agir à leur guise. La démocratie, c’est le gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. Il n’y a de souverain que le peuple. Il n’y a de constitutionnelle que la volonté du peuple. Tout subterfuge permettant de mettre une volonté particulière à la place de la volonté du peuple est un crime de lèse-nation. Prétendre qu’un système politique fondé sur un pareil crime est démocratique est une escroquerie.

Un des pères de la démocratie, Jean-Jacques Rousseau, a écrit : « La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu’elle ne peut être aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point : elle est la même, ou elle est autre ; il n’y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle ; ce n’est point une loi. » (Du Contrat Social, Livre III, Chap. 15, Des députés ou représentants) Ces idées furent portées notamment par Marat, assassiné, et Robespierre, exécuté. Elles furent inscrites dans la constitution de 1793, enterrée avec Robespierre.

Déjà la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, rédigée par une assemblée aristo-bourgeoise, nia le principe en faisant mine de l’adopter. L’article 3 porte : « Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. » Jusque-là tout va bien. Mais l’article 6 stipule : « La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. » Cet ajout anodin renverse tout l’édifice. Il suffit en effet d’instituer de soi-disant représentants du peuple sans laisser aux citoyens de moyens constitutionnels de concourir personnellement à la formation des lois ou de s'opposer légalement à l'ouvrage des élus pour que le système politique soit exclusivement représentatif, la souveraineté confisquée et la volonté du peuple nulle. Or la même Assemblée adopta le 10 août 1791 l’article « constitutionnel » suivant : « La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible ; elle appartient à la nation ; aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ; mais la nation, de qui émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. » Toujours ce mélange de belles intentions et d'arnaque. Robespierre protesta : « On ne peut dire que la nation ne peut exercer ses pouvoirs que par délégation ; on ne peut dire qu’il y ait un droit que la nation n’ait point. On peut bien régler qu’elle n’en usera pas, mais on ne peut pas dire qu’il existe un droit dont la nation ne peut pas user si elle le veut. » Vaine protestation. Le peuple et les principes n’ont que peu de défenseurs parmi les ci-devant nobles, les bourgeois, les nantis, ceux qu’à l’heure de la novlangue nous appelons les élites. L’esprit du système adopté alors perdure de nos jours. La fallacieuse Déclaration de 1789 est le préambule de la constitution de la Ve République. Ainsi les Constituants ont institué un système qui n’était pas démocratique, et leurs successeurs ont eu l’impudence de l’appeler « démocratie ».

Toute l’astuce de cette pseudo démocratie repose sur l’octroi aux « citoyens » d’un droit de vote illusoire. Les citoyens ne votent rien ; ils élisent. Et ils n’élisent pas qui ils veulent, mais qui est candidat. Or être candidat n’est pas à la portée du premier venu, mais seulement des hommes de parti et d’argent. Les programmes présentés par les candidats, d’après lesquels les électeurs sont censés les départager, ne sont pas moins illusoires puisqu’il n’y a pas de mandat impératif, puisque le mandat impératif est même illégal en France. Le mandat impératif consiste à être mandaté, c’est-à-dire élu, pour accomplir une chose bien précise. L’absence de mandat impératif signifie donc que les élus ne sont tenus en rien d’appliquer leur "programme", qu’ils sont même libres de faire tout le contraire. Les promesses n’engagent que ceux qui y croient ! L’élection ne légitime donc pas les actes des élus. Ceci est évident s’ils trahissent leurs promesses. Mais elle ne les légitime pas non plus s’ils les tiennent toutes. En effet, comment savoir si les électeurs étaient d’accord avec l’ensemble des mesures proposées ? Peut-être étaient-ils malgré tout en désaccord avec certaines ! Peut-être même ont-il « voté » que par défaut ! Une élection ne vaut pas référendum. Elle n’autorise pas les élus à faire ce qu’ils ont annoncé et moins encore à improviser. Dans les deux cas, cela reviendrait à remplacer en tout ou partie la volonté du peuple par celle des élus, ce qui est par définition contraire à la démocratie.

Remarquons bien que les élections reposent sur le principe de la souveraineté du peuple : les élus tirent leur légitimité du vote populaire. Mais, dans les conditions actuelles, elles violent aussitôt ce même principe, puisque les élus sont indépendants du peuple. Autrement dit, les élus estiment que le peuple fait de bons choix quand il les désigne, mais ferait des choix malheureux s’il était davantage impliqué dans la chose publique. Quelle hypocrisie ! Ils le courtisent pour accéder aux fonctions publiques et le traitent de bon à rien sitôt en place. Par suite, ils accusent les vrais démocrates de populisme, c'est-à-dire de démagogie.

Remarquons également que des mandats à durée déterminée et longs excluent le principe du mandat impératif car les élus, confrontés à la réalité des problèmes, sont tôt ou tard obligés d’improviser. Il est donc évident que l’élection justifie à peine les nominations et ne légitime en rien les actes. Dès lors qu’un peuple immense ne peut gérer ses affaires sans une forme de représentation et doit procéder à des élections, il faut en tenir compte. Des référendums sur certains sujets doivent être obligatoires de par la constitution, les citoyens doivent pouvoir en provoquer à volonté et des contre-pouvoirs populaires (non composés d’élus mais de citoyens nombreux tirés au sort, pour échapper aux vices de l’élection) doivent être prévus afin que le peuple, quand il ne décide pas lui-même, puisse au moins ratifier ou s’opposer aux décisions des élus et les faire ainsi siennes. On voit qu’il est facile de pallier aux inconvénients de l’élection. L’absence de tels contre-pouvoirs est donc voulue et a pour but de favoriser et même d’organiser l’abus de pouvoir.

En résumé, la démocratie est le système politique dans lequel les lois et les actes du pouvoir exécutif sont l’ouvrage direct du peuple (ensemble des citoyens admis au droit de cité) ou l’objet de son consentement explicite.

C’est en parvenant à de telles conclusions que certains prônent comme solution miracle l’établissement de la démocratie directe. (Cette expression qui se veut le pendant de démocratie représentative est une double maladresse puisqu’elle qualifie inutilement la démocratie et valide de ce fait le caractère soi-disant démocratique du système soi-disant représentatif.) Il est certain que cela fait partie de la solution et qu’une Révolution digne de ce nom l’instaurerait. Mais peut-on se contenter d’un tel projet ? Est-il seulement envisageable dans le contexte actuel ?

Comment instaurer la démocratie quand le système est verrouillé et est parvenu à faire croire à la plupart des gens qu’ils sont déjà en démocratie ? Sans un soulèvement, c’est un vœu pieux. Les apparatchiks n’y consentiront jamais, ils écraseront les bons apôtres et quand bien même ces derniers échapperaient à leurs coups et parviendraient à rallier l’opinion publique, le peuple est nul dans ce système. Le peuple ne s’exprime que lorsqu’il y est invité, sur des questions imposées, et pour répondre comme on lui dit. Le système peut, au choix, ne pas l’interroger ou s’asseoir sur sa réponse si elle ne convient pas, comme en 2008 avec le référendum de 2005.

Mais, admettons que cette revendication sortent les Français de leur léthargie et qu’une vague d’indignation populaire ébranle le gouvernement qui dispose de toutes les forces de répression et terrifie les élites qui disposent de tous les moyens de lobotomisation. Admettons que le système consente à instaurer une véritable démocratie, à laisser la parole au peuple. Aurait-il pour autant le pouvoir en dernière analyse ? Certes le pouvoir politique confère du pouvoir. Mais, dans un système monétaire, le véritable pouvoir est conféré par Largent, et il y a nécessairement des riches qui l’ont et des pauvres qui le subissent. Des pauvres dotés de pouvoir politique n’en demeurent pas moins pauvres. Or, si l’égalité politique n’apporte pas l’égalité économique (impossible dans un système monétaire de par les lois de Largent et le fonctionnement de la monnaie), quel est l’intérêt ? qu’y a-t-il de réellement changé, en admettant que ce changement superficiel soit possible ? Sans doute la démocratie proscrirait-elle certains abus et réduirait-elle les inégalités à coup d’interdictions, de prélèvements et de redistribution. Ceci n’est pas négligeable. Il reste que la marge de manœuvre du peuple serait étroite et que son pouvoir atteindrait vite sa limite.

Alors, trois politiques s’offriraient en théorie : 1) se contenter d’un plus faute de mieux et laisser les riches dominer économiquement, 2) écraser les riches, donc maintenir tout le monde dans la pauvreté, 3) faire la révolution, c’est-à-dire renverser Largent au nom de l’Egalité (le comment n’est pas le sujet de cet article). Mais la logique purement démocratique n’est pas en soi révolutionnaire et dénote un manque d’audace intellectuelle. Elle est plus tournée vers le passé (nostalgie de la Grèce antique) que vers l’avenir. Elle mise tout sur la volonté et l’omnipotence de l’Homme et néglige l’existence et le pouvoir de Largent. De ces trois choix théoriques, il n’en resterait que deux et en réalité qu’un seul, qui ne serait donc plus un choix mais une impasse.

En effet, la deuxième possibilité, écraser les riches, serait également du déjà vu. Le souvenir du communisme qui a toujours viré au drame et à la dictature condamnerait probablement le recours à une politique similaire. En supposant néanmoins que les hommes n’aient toujours pas retenu la leçon et proscrivent la richesse par un ensemble de mesures contre-nature (contre la nature du système monétaire), le système égalitariste, étatique, liberticide et sclérosé qui en résulterait s’effondrerait rapidement sous le poids de ses contradictions. Dans le meilleur des cas et avec beaucoup d’optimisme — car ce serait sans compter avec les dégâts moraux et économiques occasionnés —, lesdites mesures seraient abandonnées pour revenir à la première option. Il s’agirait, en somme, de ne plus peser sur les riches, donc de les laisser agir à leur guise et de faire leurs quatre volontés, donc d’admettre que les lois de Largent priment sur la volonté du peuple. La démocratie apparaîtrait alors pour ce qu’elle est dans ces conditions : une illusion. Et ce serait-là le meilleur des cas ! Dans le « pire », l’échec de la politique égalitariste démoraliserait le peuple autant qu’il regonflerait les riches qui se verraient offrir le pouvoir politique ou s’en empareraient de leur propre chef. Le système deviendrait ouvertement ploutocratique comme le veut l’ordre des choses. Or quand l’aristocratie de Largent est au pouvoir, Largent est roi par définition.

Reste donc la première option d’une authentique démocratie ne faisant pas de vagues, brassant de l’air, se voilant la face. Ne pouvant résoudre le problème fondamental de l’inégalité faute de s’attaquer à Largent, cautionnant même l’inégalité pour éloigner le spectre du communisme, elle ménagerait les riches et laisserait le peuple sur sa faim. Cet état conviendrait assez aux riches qui auraient le pouvoir — économique et indirectement politique, grâce aux moyens d’influence et de corruption que procure Largent — sans être exposés aux critiques, quoiqu’ils pourraient, à la faveur d’une crise inévitable, préférer la lumière de la scène à l’ombre des coulisses. De son côté, le peuple, déçu et las d’attendre, pourrait être tenté de se radicaliser contre les riches, ce qui, comme on vient de le voir, ne peut que ramener, à terme, au point de départ.

Ainsi, par quelque bout que l’on prenne le problème, un système monétaire est toujours in fine à l’avantage des riches, quelle que soit la forme du gouvernement. La démocratie seule est un piège. Non seulement elle n’est pas en elle-même une réponse aux problèmes concrets, mais son incapacité à les résoudre ne peut que susciter le rejet de son principe. C’est là la grande faute des chantres de la démocratie : en misant tout sur elle dès aujourd’hui, en espérant qu’elle aura le génie qu’ils n’ont pas, ils lui confient une mission vouée d’avance à l’échec et usent une bonne cartouche à mauvais escient. En fait, ils mettent la charrue avant les bœufs.

L’idée des démocrates est que la démocratie permettra, grâce à des lois de plus en plus justes, d’instaurer petit à petit l’Egalité, de réaliser l’égalité sur le plan économique comme elle est sensée l’avoir déjà réalisée sur le plan politique. Mais ceci est une vue de l’esprit !

D’une part, aspirer à l’Egalité signifie que l’Egalité n’est pas et que les hommes ne savent pas en quoi elle consiste. S’ils le savaient, s’ils savaient pourquoi elle n’est pas et comment l’instaurer, ils l’instaureraient eux-mêmes au lieu de la renvoyer à la Saint-Glinglin et de compter qui sur l’évolution, qui sur la révolution permanente, qui sur les petits bonshommes verts. D’autre part, attendre de la démocratie qu’elle apporte un jour l’Egalité prouve que l’inégalité règne présentement et que, dans ces conditions, il n’y a pas de véritable démocratie, puisque le pouvoir réel est fatalement détenu et exercé ouvertement ou discrètement par les bénéficiaires de l’inégalité qui ne travailleront évidemment jamais à instaurer l’Egalité. Un système égalitaire serait démocratique par la force des choses. Mais un système intrinsèquement inégalitaire est oligarchique voire tyrannique par définition et malgré les apparences dont le peuple est dupe. Voilà les raisons théoriques pour lesquelles espérer que la démocratie apporte l’Egalité est une vue de l’esprit.

Même si une véritable démocratie était possible dans l’inégalité, elle n’apporterait jamais l’Egalité car les démocrates utopiques la considèrent eux-mêmes comme une chimère. Ils veulent moins d’inégalités (au nom de quoi si ce n’est de l’Egalité ?), mais n’osent pas exiger l’Egalité elle-même. Pourquoi ? Parce qu’ils n’y croient pas. Parce qu’ils font des vérités du système monétaire des vérités absolues. Parce qu’ils subordonnent les Principes à Largent auquel ils se soumettent sans même en avoir conscience. Deux exemples :

Les articles 13 et 15 de la Déclaration de 1789, qui sert toujours de référence, portent : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. » Ces deux articles entérinent Largent sans discussion et affirment que le système est et sera à jamais monétaire. L’idée que Largent soit antisocial et incompatible avec l’Egalité proclamée par ailleurs n’a pas effleuré les législateurs d’antan, pas plus que cela n’empêche les contemporains de dormir. Que le système monétaire réduise cette Déclaration à un ramassis de foutaises n’interpelle apparemment personne.

Deuxième exemple. « Loin de regarder la disproportion énorme des fortunes qui place la plus grande partie des richesses dans quelques mains, comme un motif de dépouiller le reste de la nation de sa souveraineté inaliénable, je ne vois là pour le législateur et pour la société, qu’un devoir sacré de lui fournir les moyens de recouvrer l’égalité essentielle des droits, au milieu de l’inégalité inévitable des biens. » (décembre 1790) « Il ne fallait pas une révolution sans doute, pour apprendre à l’univers que l’extrême disproportion des fortunes est la source de bien des maux et de bien des crimes ; mais nous n’en sommes pas moins convaincus que l’égalité des biens est une chimère. » (24 avril 1793) Ainsi pensait et parlait Robespierre qui était pourtant le champion de l’Egalité. Il n’a pas vu ce qui pourtant crève les yeux : « l’inévitable inégalité des biens » à laquelle il fait allusion renvoie en réalité à la monnaie qui permet aux individus d’acquérir des biens selon leurs facultés financières, mais qui, de par sa nature et son fonctionnement, se répartit fatalement inégalement entre eux. Autrement dit, l’« inévitable inégalité des biens » n’est que le reflet de la « fatale inégale répartition de la monnaie ». Déclarer que l’égalité en biens est impossible, ce qui est vrai en soi, n’est donc ici qu’un moyen inconscient de cautionner le système monétaire et l’inégalité tout court. De même, dénoncer l’« extrême inégalité des fortunes » et sous-entendre que l’on aspire à moins d’inégalités semble progressiste alors que c’est admettre malgré tout le principe de l’inégalité et cautionner inconsciemment Largent qui en est la cause.

Tout le monde suit le même raisonnement. Les idées sur ce point n’ont pas avancé d’un pouce depuis la Révolution. Ce n’est pas parce que Largent n’est pas un problème qu’il n’est pas dénoncé, mais parce qu’il fait partie des meubles, parce qu’il passe pour un paramètre naturel et éternel alors qu’il est conjoncturel (La notion de valeur marchande est liée au mode de production artisanal qui ne permet pas un autre mode d’échange que le troc direct ou indirect via la monnaie.), parce que ses mécanismes et ses conséquences ont été intégrés et transformés en préjugés et, au final, parce que les hommes, prisonniers de sa logique, ne conçoivent aucune alternative, c’est-à-dire une forme d’échange conforme, et non plus contraire, aux Principes de l’ordre social. Négliger ce paramètre fausse tous les raisonnements. Agir sans tenir compte du fait que le système monétaire a des incidences condamne à tourner en rond, comme en prison, et à tirer des plans sur la comète. Qu’on le veuille ou non, Largent est la limite ou le facteur limitant non seulement de la démocratie mais encore de toute mesure concernant de près ou de loin la société.

Occulter le problème ne le résout pas. On ne peut pas éradiquer tout ou partie des conséquences de Largent, dont l’inégalité, sans anéantir Largent lui-même. Le croire et poursuivre des leurres est soit de l’aveuglement, soit de la lâcheté, soit de la mauvaise foi, dans tous les cas de la bêtise car il est d’avance certain que cela ne mènera à rien, des siècles d’expérience en attestent. Or le but de la politique est précisément de résoudre ces problèmes. Proposer des réformes institutionnelles de quelque nature que ce soit — démocratiques ou autre — sans assigner aux nouvelles institutions la mission d’anéantir Largent pour instaurer l’Egalité, voire faire de telles propositions pour justement détourner l’attention de Largent et le conserver, est une entreprise artificielle et dilatoire. C’est la politique du coup de peinture. C’est la position de tous les profiteurs du système. C’est depuis toujours l’erreur des amis du peuple.

De même qu’une Constitution organise les pouvoirs publics pour garantir les droits reconnus dans la Déclaration, une organisation politique est un moyen pour mettre en œuvre une politique, elle n’est pas un but en soi. Proposer simplement une réorganisation politique ne répond donc pas à la question : pour quoi faire ? Mais ne pas répondre à cette question n’est-il pas l'intérêt de ceux qui n’y répondent pas ? Qui regarde Largent comme l’ennemi à abattre a tout à refonder, d’abord sur le plan économique, et considère l’organisation politique à mettre en place à terme comme une chose importante, certes, mais secondaire. En revanche, En revanche, qui parle exclusivement d’organisation politique ou de tout autre chose que Largent sera à coup sûr réduit à l’impuissance et au charlatanisme, il tournera autour du pot comme ses prédécesseurs, et mieux vaut pour lui ne pas voir aussi loin ni en dire trop.

Ce discours ne répond sans doute pas à toutes les questions, notamment à celle concernant la façon de procéder pour anéantir Largent. Comment s’y prendre (cf. le Civisme) ? Qui prendra la décision ? dans quelles circonstances ? Personne ne peut prévoir les conditions exactes d’une révolution — car il s’agirait bien d’une révolution, la plus grande de l’Histoire, celle tant attendue. Tout ceci n’est au fond qu’un détail. Comme le disait Victor Hugo : « Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c’est une idée dont l’heure est venue ». Quand les opinions auront massivement évolué — et il appartient à tous les gens éclairés et courageux de diffuser leurs lumières —, des circonstances favorables se présenteront tôt ou tard, la révolution éclatera sans coup férir et Largent tombera comme un fruit mûr. Alors, pour la première fois, la révolution tiendra ses promesses. Mais il n’y aura pas de révolution sans révolutionnaires.

Philippe Landeux

02 janvier 2012

17:49 Écrit par Philippe Landeux dans 6. MON BLOG | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : démocratie, limites | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 04 février 2012

PENSEE DU JOUR : le monde à l'envers

De nos jours, qui est contre le mondialisme et le capitalisme, pour la nation et la démocratie, est traité de facsiste par ceux qui sont contre la souveraineté du peuple, pour l'euro-mondialisme et l'ultra-libéralisme (liberté de circulation des marchandises, des capitaux et des hommes). Mais que sont ces derniers ? des démocrates ? des révolutionnaires ? Non, des traîtres en sursis.

12:00 Écrit par Philippe Landeux dans 6. MON BLOG, 7.1. PENSEES DU JOUR, 7.6. sur les TRAITRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mondialisme, capitalisme, fasciste, démocratie, souveraineté | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 19 décembre 2011

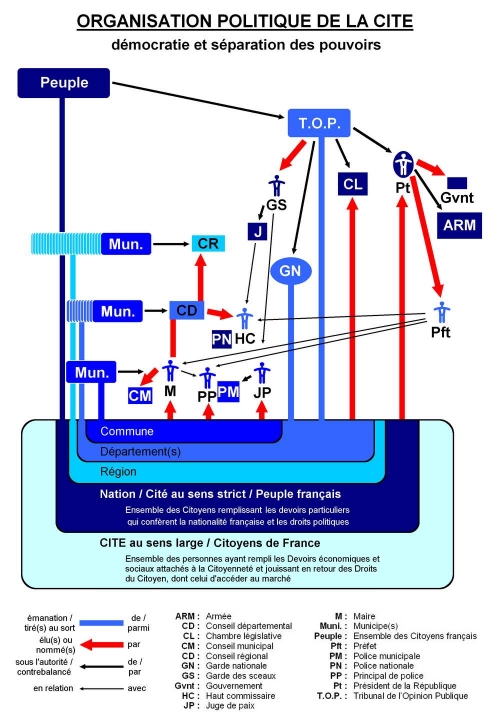

UNE VRAIE DEMOCRATIE

ATTENTION : L'organisation politique ci-après n'a de sens que dans une Cité, c'est-à-dire dans un système non-monétaire dans lequel les Citoyens sont réellement égaux en Devoirs et en Droits, dans lequel ils jouissent tous d'un droit indéfini d'accéder au marché et, enfin, dans lequel Citoyenneté et Nationalité sont deux notions distinctes et bien définies, chacune impliquant des devoirs et conférant des droits. Il est impossible d'instaurer une véritable démocratie dans l'inégalité, au milieu d'hommes corrompus et corruptibles, quand les intérêts particuliers s'opposent à l'intérêt général. Il est même dangereux de l'établir alors que la "nationalité" ne veut rien dire et que, de ce fait, les droits politiques ne sont pas le monopole des patriotes, c'est-à-dire des Citoyens fidèles à la Nation, ardents à préserver son identité et sa souveraineté.

Lire le texte explicatif

Lire le texte explicatif

12:10 Écrit par Philippe Landeux dans 6. MON BLOG | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vraie, démocratie, schémas, civisme, cité | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 11 novembre 2011

PENSEE DU JOUR : le nouveau démocrate

Le démocrate des temps moderne est contre les référendums et pour le droit de vote des étrangers. Il crache sur son peuple, bade les "experts" et sacralise les immigrés. Il fait de la préférence étrangère la priorité nationale. C'est un traître à la nation. Dans une véritable démocratie, il serait pendu ou pour le moins chassé.

Foulon de Doué, pendu le 22 juillet 1789

à la lanterne de la place de Grève,

en face de l'Hôtel de Ville

15:00 Écrit par Philippe Landeux dans 6. MON BLOG, 7.1. PENSEES DU JOUR, 7.6. sur les TRAITRES, 8. GAUCHERIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : démocratie, démocrate, traître, préférence, nationale, nation | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 05 novembre 2011

PENSEE DU JOUR : la mascarade

- immigration massive

- naturalisation des immigrés

- régularisation des clandestins

- préférence étrangère

- droit de vote des étrangers

Arrêtons la mascarade ! Ne consultons plus les Français. Ne faisons plus venir d’immigrés. Organisons les élections directement et exclusivement à l’étranger pour que les choses soient claires et puisque c’est, en définitive, le but des immigrationnistes et sera, à terme, le résultat de l’immigration.

Mais suis-je bête ! Les oligarques font déjà mieux. Ils ont mis la France sous tutelle de commissions non élues et la vendent par petits bouts.

15:01 Écrit par Philippe Landeux dans 6. MON BLOG, 7.1. PENSEES DU JOUR, 7.6. sur les TRAITRES, 7.7. sur l'IMMIGRATION | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : immigration, immigrationnisme, immigrés, souveraineté, démocratie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 15 octobre 2011

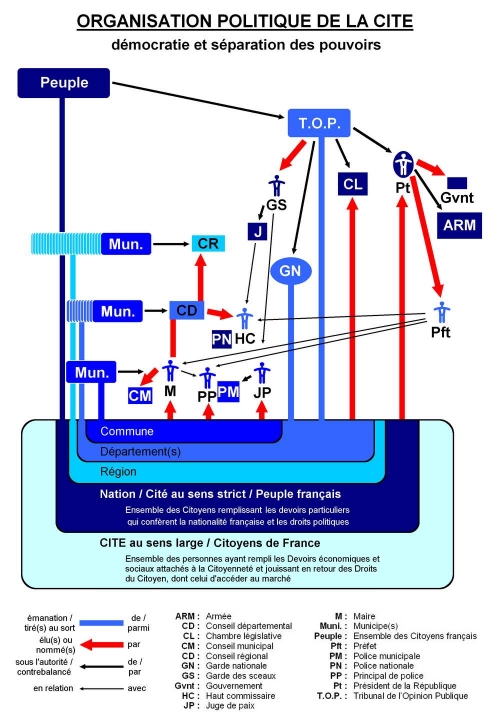

ORGANISATION POLITIQUE DE LA CITE

ATTENTION : L'organisation politique ci-après n'a de sens que dans une Cité, c'est-à-dire dans un système non-monétaire dans lequel les Citoyens sont réellement égaux en Devoirs et en Droits, dans lequel ils jouissent tous d'un droit indéfini d'accéder au marché et, enfin, dans lequel Citoyenneté et Nationalité sont deux notions distinctes et bien définies, chacune impliquant des devoirs et conférant des droits. Il est impossible d'instaurer une véritable démocratie dans l'inégalité, au milieu d'hommes corrompus et corruptibles, quand les intérêts particuliers s'opposent à l'intérêt général. Il est même dangereux de l'établir alors que la "nationalité" ne veut rien dire et que, de ce fait, les droits politiques ne sont pas le monopole des patriotes, c'est-à-dire des Citoyens fidèles à la Nation, ardents à préserver son identité et sa souveraineté.

La Cité au sens large est l’ensemble des Citoyens. Elle ne se confond pas avec la population de France qui, elle, comprend les enfants et les non-Citoyens, lesquels sont sous la protection voire à la charge de la Cité.

La Cité au sens strict, la Nation, le Peuple français, est l’ensemble des Citoyens de France ayant désiré et mérité la Nationalité française.

Les simples Citoyens de France, nés en France ou d’origine étrangère, n’ont aucun droit politique mais n’en sont pas « privés » : ils ont choisi en connaissance de cause de ne pas s’acquitter des devoirs particuliers qui confèrent la Nationalité à laquelle sont attachés les droits politiques. Ils ont jusqu’à l’âge de 40 ans pour choisir.

Le peuple, c’est-à-dire les Citoyens de nationalité française, est souverain à tous les niveaux. Entraver la liberté d’action et de parole des Citoyens français comme usurper des droits politiques est sévèrement puni.

Au niveau communal :

Chaque Commune élit son Maire (M), qui s’entoure d’un Conseil municipal (CM), et le Principal de Police (PP), chef de la police municipale (PM). Le Maire, élu pour 10 ans, n’a pas autorité sur le Principal, élu pour 5 ans, mais ils sont néanmoins en relation. Ils sont tous les deux en relation avec le Préfet (Pft), représentant de l’Etat au niveau départemental.

Les arrondissements électoraux sont appelés « Municipes ». Chaque Municipe dispose d’un lieu où les électeurs, c’est-à-dire les Citoyens français résidants, peuvent se réunir à volonté. Leurs séances sont ouvertes au public qui ne peut cependant ni intervenir ni prendre part aux votes. Tous les Municipes de la Commune, du Département, de la Région et de France peuvent entretenir des relations entre eux afin de provoquer des référendums (selon les règles établies par la Constitution) aussi bien au niveau communal, pour contrer la politique du Maire ou lui imposer des mesures, que départemental, pour contrer ou forcer le Conseil départemental (CD), qu’au niveau régional, pour contrer ou forcer le Conseil régional (CR). La même chose est possible en théorie au niveau national, mais les décisions conformes à l’opinion publique sont généralement prises autrement, avant que les Municipes aient le temps de provoquer un référendum.

Les Municipes élisent en outre, tous les 5 ans, un Juge de paix (JP) chargé de connaître toutes les affaires relevant de la Justice (J) et de régler les conflits à l’amiable autant que faire se peut. Il est en relation avec les pouvoirs judiciaires et a autorité sur le Principal.

Au niveau départemental et régional :

Tous les Maires d’un Département se réunissent au moins deux jours par mois et forment le Conseil départemental. Les Maires de chaque Département élisent 10 d'entre eux qui constituent avec les autres Maires des autres Départements de la Région, choisis de la même manière, le Conseil régional qui se réunit quand bon lui semble et élit, pour 10 sommets, un président de séance.

Communes, Départements et Régions ont en charge la gestion administrative de leurs territoires respectifs et peuvent adopter, chacun à leur niveau et sous réserve d’approbation populaire, des règlements et des lois qui ne dérogent pas aux lois nationales.

Le Conseil départemental élit ou nomme le Haut Commissaire (HC), responsable de la police nationale au niveau départemental. Le Haut Commissaire est désigné pour une durée indéterminée. Il est en relation avec le Préfet (Pft).

Les Députés à la Chambre législative (CL) sont élus au niveau départemental.

Tous les Citoyens français d’un Département ayant effectué un service national militaire sont réservistes pendant au moins 15 ans et forment la Garde nationale (GN), laquelle est naturellement en relation avec les autorités locales mais ne connaît d’autorité supérieure que celle du T.O.P..

Les Censeurs qui composent le Tribunal de l’Opinion Publique (T.O.P.) sont tirés au sort dans tous les départements (en proportion de leur population), parmi les Citoyens français ayant au moins 10 ans de Citoyenneté effective et étant volontaires pour siéger durant un an.

Au niveau national :

Le Peuple français est la base et le sommet de l’édifice. Lui seul peut modifier la Constitution approuvée par lui et décider par référendum les questions relevant de l’intérêt national. Il peut être appelé à se prononcer par le Président de la République (Pt), par le T.O.P., par les Municipes, par des pétitions ou par la Constitution.

Le T.O.P. est la plus haute institution de la Cité. Il n’est pas le Peuple, mais presque. Il prend ses décisions à une majorité de deux tiers. Son rôle premier est de valider ou de rejeter par défaut les lois proposées par la Chambre législative qui, de par leur nature et d’après la Constitution, ne doivent pas être obligatoirement soumises à référendum. Lui seul peut interpréter la Constitution. Il est un recours pour tout Citoyen victime d’abus ou d’injustice. Il a toute autorité sur tous les sujets dont il se saisit ; il a tous les pouvoirs pour faire ce que la Constitution ne lui défend pas expressément.

Le Garde des sceaux (GS), ministre de la Justice, est nommé pour une durée indéterminée par le T.O.P., de sorte qu’il est indépendant de tout autre pouvoir.

La Chambre législative a pour seule vocation d’élaborer des lois qui, pour entrer en vigueur, doivent être approuvées soit par le T.O.P. soit directement par le Peuple. Elle peut proposer des lois de sa propre initiative ou sur demande.

Seul le Président de la République (Pt), chef des armées (ARM), est élu au niveau national, pour un mandat de 10 ans non renouvelable. Il forme un Gouvernement à sa convenance (Gvnt) et nomme les Préfets. Il gouverne selon les lois et sous la vigilance du T.O.P. qui n’a pas à valider ses décisions mais peut, le cas échéant, s’y opposer. Le Président et son Gouvernement peuvent proposer des lois soit au T.O.P. soit directement au Peuple.

Ainsi les trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) sont réellement séparés. Ils ne sont pas mélangés sous prétexte de se contrebalancer. Il n’y a de contre-pouvoir, dans la Cité, que le Peuple souverain qui est la source de tout pouvoir.

08:49 Écrit par Philippe Landeux dans 5. SCHEMAS, 6. MON BLOG | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : organisation, politique, souveraineté, démocratie, président, gouvernement | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 07 octobre 2011

PENSEE DU JOUR : l’aristocratie

La démocratie, le gouvernement du peuple, est impossible sous Largent.

L’aristocratie, le gouvernement des meilleurs, est impossible par nature.

Aucun système ne peut permettre aux meilleurs de chaque discipline d’être élevés systématiquement au rang de maîtres et de former ensemble le gouvernement de la cité. (Cette idée, me semble-t-il, était celle d’Auguste Comte et du « positivisme ».) Le talent, le désintéressement, le désir de commander, l’art du commandement et le souci du bien commun qui sont les conditions de l’aristocratie au vrai sens du terme sont rarement réunis dans une même personne, de sorte que ne parviennent réellement au pouvoir, non pas les meilleurs, mais ceux qui, médiocres voire mauvais dans leur discipline, lui courent après et ne reculent devant rien pour y parvenir et s’y maintenir. Si l’aristocratie est officiellement le gouvernement des meilleurs, elle est fatalement l’empire des intrigants dénués de talent et assoiffés de pouvoir.

Talent et pouvoir sont des passions différentes. Les meilleurs en toute chose sont parmi ceux qui se consacrent à leur art avec passion. Mais la passion est absolue. Qui en est possédé lui sacrifie tout. Le fait d’être le meilleur, témoigne en soi d’une passion exclusive pour son sujet. Les meilleurs dans un domaine ne courent pas après le pouvoir et n’en ont probablement pas les qualités. Même s’ils étaient appelés, ils le refuseraient. Et s’ils acceptaient, d’autres deviendraient meilleurs qu’eux.

Ne parviennent donc au pouvoir que les arrivistes qui le désirent et lui sacrifient leur art. Or, pour le conserver, ils doivent se poser comme les meilleurs, puisqu’ils sont sensés l’être, et casser ceux qui les dépassent et pourraient leur faire ombrage. Ils imposent donc des modes pour être eux-mêmes à la page et étouffer le génie ; ils faussent les règles du jeu et vident les mots de leur sens pour régner par la tricherie et le mensonge ; ils substituent la morgue au talent et le politiquement correct à l’intérêt général.

Ainsi, sous l’empire des zélites autoproclamées qui s’auto-congratulent, l’aristocratie se transforme par la force des choses en médiocratie, en voyoucratie, en oligarchie, bref en aristocratie au sens classique et, à raison, péjoratif.

08:59 Écrit par Philippe Landeux dans 6. MON BLOG, 7.1. PENSEES DU JOUR, 7.2. sur LARGENT, 7.4. sur la POLITIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aristocratie, démocratie, démocrature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 18 avril 2011

PENSEE DU JOUR : démagogues

Les démagogues ne sont pas ceux qui veulent l’Egalité et la démocratie qui doivent régner dans une Société digne de ce nom, mais bien ceux qui acceptent ou prônent l’inégalité au nom de Largent et défendent la tyrannie au nom de la Liberté.

20:30 Écrit par Philippe Landeux dans 6. MON BLOG, 7.1. PENSEES DU JOUR, 7.2. sur LARGENT | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : démagogue, démagogie, largent, liberté, inégalité, démocratie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 14 mars 2011

PRINCIPES UNIVERSELS DE L’ORDRE SOCIAL

OU

LES BASES DE LA SOCIETE A USAGE UNIVERSEL

I. De la Société

II. Sécurité & universalisme

III. De l’Egalité

IV. De la Liberté

V. Participer à la vie de la Cité / Profiter des bienfaits de la Cité

VI. De la Propriété

VII. Des lois & de la Démocratie

VIII. Citoyenneté / Nationalité

IX. Gouvernement & régime politique

X. Définitions & conclusion

Tous les Principes de l’ordre social sont bafoués. Cela est inévitable dans un système monétaire (1). Mais, aujourd’hui, le désordre est encore aggravé par la perte du simple bon sens, ce bon sens populaire exprimé par les adages ancestraux. Certains ne jurent plus que par l’argent, d’autres par l’Humanité virtuelle ou l’Homme désincarné. Que le commun des mortels déraisonne passe encore ! Mais que l’aberration soit dans les lois elles-mêmes est pire que tout !

Il est temps de remettre un peu d’ordre dans les idées, en commençant par les idées élémentaires : Qu’est-ce qu’une Société ? Qu’est-ce qu’un Citoyen ? Qu’est-ce qu’un droit ? Un devoir ? Quels sont les Principes fondamentaux de l’ordre social ? Qu’est-ce qu’une loi ? Un législateur qui ne maîtriserait pas ces notions serait un charlatan tyrannique : non content de déblatérer en permanence, il condamnerait les autres à le suivre dans son délire et à être les instruments de leur perte. Quelque sujet de société que l’on traite, force est de reconnaître que ces notions sont aussi incontournables que les chiffres, les lettres, les notes ou les couleurs pour calculer, écrire, faire de la musique ou peindre, et que quiconque expose en la matière des conclusions qui supposent leur ignorance ou leur négation, conclusions qui sont donc fondées sur des sophismes et non sur les Principes, est un prodige de bêtise ou d’hypocrisie, dans tous les cas un fléau social.

I. De la Société

Qu’est-ce donc qu’une Société digne de ce nom ? (Il faut bien préciser « digne de ce nom » pour ne pas prendre pour tel ce que l’on désigne ainsi aujourd’hui et que l’on qualifie parfois de « société individualiste ».)

Le mieux, pour comprendre ce qu’est une Société, est de commencer par se demander ce qu’est son contraire : l’absence de Société, le règne de la solitude, du plus fort et du chacun pour soi, ce que les philosophes ont appelé l’état de Nature. Quoi que soit une Société, il va de soi que des individus qui n’en forment une sous aucun rapport vivent chacun de leur côté, s’assument seuls, ne peuvent compter que sur leurs propres forces pour se nourrir et se défendre, n’ont de compte à rendre à personne, ne sont à l’abri de rien, peuvent faire tout ce qu’une force supérieure ne les empêche pas, autrement dit pas grand chose ; ils ont de nombreuses obligations, mais aucune assurance, aucun droit ; le prix de leur liberté illusoire est d’être en permanence en danger et sans cesse aux aguets. Les raisons qui poussent des individus à s’unir pour échapper à l’état de Nature sont donc aussi évidentes que les avantages qu’ils cherchent à retirer des Sociétés qu’ils constituent.

Première remarque : Si des individus se constituent en Société, les Sociétés ne sont constituées que des individus qui ont fait le choix de s’unir. Ensuite, lorsqu’une Société est constituée, ne peuvent l’intégrer que les individus désireux de le faire et acceptés par ceux qui en font déjà partie. Ainsi, une Société est constituée d’individus d’une même espèce animale (voir la deuxième remarque) mais ne comprend pas nécessairement tous les individus de cette espèce. D’ailleurs, plus les individus de cette espèce sont nombreux, éparpillés et fatalement différents sous divers rapports moins le cas d’une Société unique est probable, et on peut même dire que, sans ennemi commun universel provenant d’un espace externe, il est impossible, car l’union est moins le fruit de la volonté que celui de la nécessité. Un ensemble se définit par opposition ; sans opposition, sans raison supérieure d’occulter les différences, il se divise. Il peut même, quand l’égoïsme l’emporte sur l’intelligence, être divisé alors que l’union s’impose.

Deuxième remarque : La Société proscrit certains rapports entre ses membres, mais elle ne peut réunir des individus par trop dissemblables et aux intérêts opposés. Un prédateur ne peut pas s’unir avec sa proie, et vice versa. Or les individus d’une espèce sont naturellement et inévitablement dans l’une ou l’autre de ces positions vis-à-vis des individus des autres espèces. Au mieux n’y a-t-il entre eux qu’indifférence tant qu’ils ne sont pas en concurrence. Inversement, la Société oblige ses membres à collaborer pour satisfaire leurs besoins vitaux : se nourrir, se défendre. L’union n’a donc de sens qu’entre individus se nourrissant des mêmes choses et exposés aux mêmes dangers. Si l’on ajoute le besoin de se reproduire, qui ne peut être assouvi qu’avec des individus de son espèce (génétiquement compatibles), voire de la même race (vivant à proximité et dotés des bons appâts de séduction), et si l’on observe que la famille est la plus petite forme de Société, il est indiscutable que les Sociétés ne peuvent être constituées, au début, que d’individus de la même race et, dans tous les cas, appartenant à la même espèce. (2)

Troisième remarque : Dans l’état de Nature règne la loi du plus fort. C’est donc pour être moins faibles que les individus unissent leurs forces. Une Société est une force collective destinée à soutenir les rapports de force avec le reste du monde. Cette force collective peut être employée à tort ou à raison, par intérêt objectif ou mauvais calcul, pour se défendre ou attaquer, pour bâtir ou détruire ; elle peut être contenue, surpassée, écrasée, mais il ne sert à rien, aux faibles, de la dénoncer au lieu de se renforcer et de la combattre, et, aux forts, de la condamner après l’avoir vaincue, puisque seule la force fait loi et que la victoire a déjà tranché.

Quatrième remarque : Les individus se constituent en Société pour échapper à l’état de Nature. Il s’établit donc entre eux de nouveaux rapports, mais eux et leur Société sont toujours dans l’état de Nature vis-à-vis de tout ce qui les entoure. Ainsi, tant que les individus d’une même espèce ne constituent pas une seule Société, les diverses Sociétés sont entre elles dans l’état de Nature : les faibles agissent avec prudence faute de mieux, les fortes et celles qui se croient telles agissent en maîtres, bons ou mauvais. Même une Société unique serait encore dans l’état de Nature vis-à-vis du reste de la nature. Les rapports que des hommes établissent entre eux ne concernent qu’eux ! Les Sociétés et l’appartenance à une Société n’arrêtent pas les agressions isolées ou massives des autres animaux et n’empêchent pas les éléments de se déchaîner.

Cinquième remarque : Le plus grand inconvénient de l’état de Nature est d’être en permanence en danger de mort, ce qui, pour des êtres vivants, n’est pas la moindre des choses. Il s’ensuit que le plus grand bienfait que des individus recherchent en se constituant en Société est, non pas l’immortalité, mais une plus grande sécurité. On peut donc dire que des individus se constituent en Société par instinct de conservation.

Sixième remarque : Dans l’état de Nature règne la force. Il s’ensuit que les rapports entre individus appartenant à une même Société ne reposent pas sur la force, mais sur ce que les hommes appellent le droit, c’est-à-dire sur des conventions au moins tacites que tous les membres de la Société reconnaissent, respectent et garantissent. L’état de droit est le contraire de l’état de Nature. Or nous avons vu qu’une Société est dans l’état de Nature vis-à-vis de tout ce qui l’entoure. Le droit international est donc illusoire : c’est une belle fiction qui ne résiste pas aux coups de force. Chassez le naturel…

Ces remarques permettent de cerner ce qu’est une Société, mais pas de la définir convenablement. (C’est l’erreur des philosophes du XVIIIe siècle, et de Rousseau en particulier, d’avoir procédé ainsi mais de s’être arrêtés à ce stade.) Pour ce faire, il faut pousser plus avant la réflexion, lire entre les lignes et tirer toutes les conséquences logiques de l’union vitale, c’est-à-dire de l’association politique.

II. Sécurité & universalisme

Si des individus se constituent en Société pour accroître leur sécurité, la Société a le devoir de les protéger afin que la Sécurité leur soit garantie en tant que droit. Cette Sécurité qui consiste à ne pas être agressé par d’autres membres et à être défendu contre des ennemis extérieurs est à la mesure des moyens de la Société.

Conséquences :

1) La Sécurité est un droit fondamental et le premier des droits.

2) Les droits fondamentaux découlent de l’acte d’association politique et sont invariables d’une Société à une autre (c’est uniquement dans ce sens qu’ils sont universels), puisque toutes les Sociétés ont la même raison d’être.

3) Il appartient à chaque Société de garantir et d’étendre la portée des droits de ses membres.

4) L’étendue d’un droit — sa garantie et ses déclinaisons — est fonction de l’espèce des individus et des capacités de la Société, donc aussi de l’époque en ce qui concerne les hommes.

5) Les Principes de l’ordre social sont universels, mais leur application est locale, nationale.

6) Les droits reconnus et garantis à l’intérieur d’une Société sont nuls et non avenus à l’extérieur, ou du moins illusoires.

7) Il n’y a de droits qu’en Société, puisqu’elle seule peut en reconnaître et les garantir.

III. De l’Egalité

Maintenant, puisque la Société doit garantir la Sécurité de ses membres, et vu qu’elle se confond avec eux, c’est en définitive à eux, les membres, les Citoyens, de la garantir.

Conséquences :

8) La Sécurité d’un Citoyen est le fait, non de ses moyens de défense personnels, mais de la protection que ses Concitoyens lui assurent.

9) Les Citoyens n’ont le devoir de protéger que les individus qui se sentent la même obligation envers eux.

10) La Sécurité individuelle et collective est une conséquence du devoir que les Citoyens ont de se protéger mutuellement.

11) « Défendre la Cité et ses Concitoyens » est le premier devoir du Citoyen,

12) « Etre solidaire de ses Concitoyens dans toute la mesure de ses moyens » est une autre façon de définir ce premier devoir en lui donnant un sens plus large.

13) Il n’y a de devoirs que dans la réciprocité qui engendre pour tous les mêmes droits.

14) Il n’y a de devoirs et de droits que dans l’Egalité.

15) L’Egalité (des Citoyens en devoirs et en droits) est le Principe fondamental de l’ordre social.

16) Il n’y a d’égalité, dans la Nature, que devant la mort ; il n’y a de droits et d’égalité en droits qu’en Société ; il n’y a pas de droits naturels.

17) Les droits naturels, innés, humains, appelés aussi le droit des gens, sont une fiction inventée par des êtres civilisés et supposent une Société pour les reconnaître et les garantir (aux individus à sa portée), preuve qu’ils n’existent pas par eux-mêmes.

18) Seuls les individus qui remplissent leurs devoirs envers la Cité sont et demeurent Citoyens ; ceux qui ne les remplissent pas, soit parce qu’ils ne sont pas ou plus en état de le faire, soit parce qu’ils ne veulent pas ou les remplissent envers une autre Cité, n’ont aucun droit dans la Cité, du moins ne peuvent-ils jouir des droits du Citoyen ; si des droits leurs sont malgré tout reconnus, ce n’est que par la grâce de la Cité, en fonction de ses capacités et en vertu de son humanité (3).

19) La Citoyenneté s’acquiert par des devoirs et se conserve par l’observation permanente de ces devoirs et le respect des droits d’autrui ; elle n’est pas innée, elle peut donc être retirée ; tout Citoyen qui manque à ses obligations enfreint voire rompt le pacte social, compromet l’Egalité et s’expose à des sanctions pouvant aller jusqu’à la perte de la Citoyenneté.

20) Le droit qu’ont les Citoyens d’être protégés par la Cité ne leur enlève pas celui de défendre leur personne et leurs biens (cf. § 44) par tous les moyens en leur pouvoir lorsqu’ils sont seuls face à un agresseur et plongés, à cause de lui, dans l’état de Nature. — Un Citoyen ne peut être moins en sécurité sous les lois de la Cité, enchaîné par elles face un agresseur qui s’est affranchi de toutes, que dans l’état de Nature où, si aucune loi ne le protège, puisqu’il n’y en a pas, aucune ne l’empêche non plus de se défendre autant qu’il peut. La Cité qui a manqué à son devoir une fois ne peut y manquer une seconde fois en poursuivant un Citoyen qui a eu la chance d’avoir le dessus sur son agresseur sous prétexte que ce dernier aurait aussi des droits. Les lois sont faites pour renforcer, protéger et venger ceux qui les respectent, non pour assurer la puissance, l’impunité et la vengeance des hors la loi.

Ces observations peuvent prêter à quelques confusions et soulever des interrogations. Faute de pouvoir deviner toutes les questions et objections possibles, voici au moins quatre points qu’il est important d’éclaircir.

Tout d’abord, il est apparu qu’il y a un lien direct entre les devoirs et les droits, ces derniers étant les fruits des premiers. Il est vrai qu’un droit est généré par un devoir précis. Pour autant, ce constat est faux d’un point de vue individuel. Un Citoyen ne génère pas ses propres droits puisqu’il les tient des devoirs que ses Concitoyens remplissent envers lui. Bien sûr il a les mêmes obligations envers eux. Il remplit donc bien les devoirs qui génèrent les droits de la nature de ceux dont il jouit, mais il n’est pas l’auteur direct des droits dont il jouit personnellement. Mais on se tromperait encore si l’on pensait qu’un Citoyen ne désirant jouir que de certains droits pouvait se contenter de remplir les devoirs a priori correspondants. Etre membre de la Société, appartenir à la Cité, confère un ensemble d’obligations. Il n’y a pas de Citoyens au rabais ; il n’y a que des Citoyens à part entière, égaux en devoirs et en droits, ou des étrangers. En d’autres termes, les droits du Citoyen sont l’apanage de la Citoyenneté qui, elle, s’obtient et se conserve par l’accomplissement d’un faisceau de devoirs.

Dans la lignée de cette réflexion, notons que les devoirs précèdent les droits et qu’une Société remplit parfaitement son rôle dès lors qu’elle garantit à tous ses Citoyens tous les droits que leurs devoirs génèrent. L’Egalité n’est ni plus ni moins que cela. Il ne faut donc pas confondre les actes qui relèvent du droit et ceux qui ne le concernent pas tant qu’ils ne compromettent pas les droits d’autrui. Il ne faut pas non plus croire qu’une Société est inégalitaire ou injuste parce que, pour des raisons de capacités individuelles ou collectives, les droits de ses Citoyens sont moins étendus que ceux d’une autre : l’Egalité et la justice ne se mesurent pas par comparaison entre Sociétés, mais à l’aune des devoirs que remplissent et des droits dont doivent conséquemment jouir les Citoyens d’une même Société. Ces remarques permettent de comprendre que toutes les Sociétés animales appliquent les Principes à la lettre et sont égalitaires (4) contrairement aux concentrations humaines dites sociétés qui, toujours le mot droit à la bouche, sont toutes inégalitaires et ignorent le B. A. BA. de l’Egalité.

Ensuite, l’objection la plus courante contre l’Egalité (en droits) est qu’elle serait inconcevable du fait que tout est différent, que rien n’est égal dans la nature. Ceux qui tiennent de tels propos pour soutenir leurs privilèges ou accepter leur oppression parlent tous néanmoins de droits, de société. Or la notion de droit est inséparable de celle de devoir qui, elle-même, n’a aucun sens dans l’inégalité. Comme nous l’avons vu, un individu n’a de devoir envers un autre, ne lui garantit un droit, que parce que ce dernier remplit le même devoir envers lui. Etant égaux en devoirs, ils se garantissent mutuellement le ou les mêmes droits. L’Egalité est mathématique ! Cela est évident si l’on raisonne avec deux individus et reste vrai quand la Société en compte des millions, puisque les Citoyens, aussi nombreux soient-ils, ont toujours les uns envers les autres les mêmes devoirs et, partant, se garantissent les mêmes droits. On peut également dire que, si un Citoyen a des devoirs envers la Cité, qui est l’ensemble de ses Concitoyens, celle-ci, donc l’ensemble de ses Concitoyens, a les mêmes devoirs envers lui, chacun ayant bien les mêmes droits. Qu’un Citoyen ait un unique Concitoyen ou qu’il en ait une multitude représentée par la Cité, le schéma est fondamentalement le même, ses conséquences aussi. (La question n’est pas ici de savoir pourquoi, comment, l’inégalité s’est introduite dans les sociétés humaines, accouchant ainsi d’un état inédit, d’un état intermédiaire entre celui de Nature et de Société, à savoir l’état d’Oppression qui, de loin, a l’apparence d’une Société mais où, de près, règne la loi du plus fort.)

Pourtant, il est exact que les individus sont naturellement différents. Mais les différences empêchent-elles les associations ? L’adage « l’union fait la force » est-il absurde ? Les associations, les unions existent bien. Force est donc d’admettre qu’elles existent malgré les inévitables différences naturelles entre individus, parce que chaque individu, homme ou femme, fort ou faible, apporte quelque chose et y trouve son compte. Loin d’être un obstacle à l’union, les différences de capacités et de talents, gages de complémentarité entre les individus, sont un atout pour le groupe ; elles sont même indispensables à la réalisation de toutes les tâches et à l’existence de la Société. Bref, on ne peut parler de droits, de Citoyens, d’Egalité, comme s’il était toujours question de l’état de Nature dans lequel rien de tout cela n’existe, alors que ces sujets concernent manifestement l’état de Société dans lequel toutes ces notions sont consubstantielles. Un Citoyen est plus qu’un individu, plus qu’un homme, plus qu’un être naturel réduit à ses seules forces ; c’est un être moral doté de droits, le fruit de la Société et de ses lois fondées sur l’Egalité. L’Egalité est le propre de la Société ; c’est ce qui la distingue de l’état de Nature (qui n’est même pas inégalitaire puisque les notions d’Egalité et de droits n’y existent pas). Les différences naturelles ne sont donc pas un argument recevable contre l’égalité sociale ; elles ne sont invoquées, pour maintenir ce qui est, que par les ignorants, les tyrans et leurs valets.

Enfin, pour en terminer avec la question de l’Egalité, dont nous disons qu’elle s’applique aux devoirs et aux droits, il est impératif d’introduire des nuances sans lesquelles les applications donnent lieu à des aberrations et donc à des interprétations erronées de ce qu’est l’Egalité. En réalité, il y a plusieurs niveaux de devoirs et de droits, trois exactement : fondamental, indirect et particulier. L’Egalité s’applique bien sûr aux devoirs et aux droits fondamentaux, et aussi aux droits indirects ; elle ne s’applique ni aux devoirs indirects ni aux devoirs et droits particuliers. Pour le comprendre, il faut tout d’abord comprendre pourquoi il y a par nature différents niveaux de devoirs et de droits.

La raison est simple : en ce qui concerne les devoirs, un devoir fondamental est purement théorique et se décline de plusieurs façons d’un point de vue pratique, de sorte que remplir un devoir fondamental d’une certaine façon est un devoir indirect qui confère des obligations particulières. En ce qui concerne les droits, un droit fondamental est lui aussi théorique et désigne en un seul mot l’ensemble des droits qui contribuent à jouir dudit droit fondamental et dont l’exercice individuel peut, dans certains cas, générer des droits particuliers. (Des droits particuliers peuvent aussi être le pendant de devoirs particuliers.) On voit donc bien que certains devoirs découlent d’autres et que, par définition, tous ne se situent pas sur le même plan. De même pour les droits. La grosse différence entre les devoirs et les droits est qu’il suffit que les Citoyens remplissent un devoir indirect découlant d’un devoir fondamental pour s’acquitter chacun à leur façon dudit devoir fondamental (4), alors que tous les Citoyens doivent jouir de tous les droits indirects attachés à un droit fondamental pour être réellement égaux dans la jouissance de ce droit fondamental. L’égalité en devoirs indirects n’a pas de sens, car elle est impossible et inutile pour que les Citoyens soient égaux en devoirs fondamentaux (tous les gens qui travaillent, quelle que soit leur profession, travaillent), alors que, inversement, l’égalité dans un droit fondamental n’a de sens que si les Citoyens sont aussi égaux dans tous les droits indirects qui découlent de ce droit fondamental (les gens ne peuvent être également libres sans jouir réellement des mêmes libertés). Par contre, l’égalité en droits particuliers est aussi insensée qu’impossible puisque ces droits découlent soit du libre exercice de droits indirects dans lesquels les Citoyens doivent être égaux, soit de l’accomplissement de devoirs particuliers que tous les Citoyens ne sont pas tenus de remplir.

Sans trop anticiper, signalons dès à présent que la Propriété ou le droit de posséder existe (de par la Société) et doit être reconnu, mais est un droit particulier auquel, en vertu de ce que nous venons de dire, l’Egalité ne s’applique pas. La Propriété, d’un point de vue individuel, porte sur des biens produits pour soi-même ou acquis à des fins personnelles. Dans le cas d’une production individuelle pour un usage personnel, il est évident que les productions — sur lesquelles le droit de propriété n’est pas fondé sur le travail fourni, mais sur la possession non contestée ou antérieurement reconnue des matériaux utilisés — varient en nature, qualité et quantité d’un individu à un autre, de sorte que la notion d’Egalité n’a pas de sens. Même constat lorsque les individus échangent entre eux des biens qu’ils possèdent et opèrent ainsi des transferts de droit de propriété qui ne changent rien au final. Dans le cas des acquisitions, le droit de propriété sur les biens résulte de l’exercice d’un autre droit, un droit indirect (l’accès au marché), et est donc bien un droit particulier auquel l’Egalité ne s’applique pas par définition. Non seulement l’égalité en droits (système égalitaire) n’est pas l’égalité en biens (système égalitariste), mais la Liberté en condamne même le principe autant que la nature des choses la rend à jamais impossible. Ainsi, la Propriété n’est pas un droit fondamental comme l’affirment les bourgeois, pas plus que les propriétés ne sont susceptibles d’égalisation comme le voudraient les communistes.

IV. De la Liberté

Nous avons évoqué à plusieurs reprises la notion de Liberté. Cette notion, comme celle de Sécurité, est intrinsèque à l’acte d’association politique.

Raisons :

21) Des individus qui s’associent pour se protéger mutuellement ne peuvent s’associer que librement, c’est-à-dire sans contrainte (6),

22) De même que les individus doivent intégrer librement et volontairement une association, les individus déjà associés sont libres d’accueillir en leur sein, de refuser et d’en exclure qui il leur plait,

23) Il appartient à l’association de fixer les conditions non négociables que chaque individu doit satisfaire pour pouvoir l’intégrer s’il le veut, conditions qui, même satisfaites, n’obligent pas l’association à l’accueillir, ce qui, dans le cas contraire, permettrait aux étrangers de lui forcer la main et placerait leurs désirs au-dessus de la volonté des Citoyens qu’ils prétendent devenir,

24) Dans la mesure où nul ne peut adhérer librement à un groupe qui exigerait plus de lui que des autres membres, des associés ne peuvent exiger plus d’un nouveau venu que d’eux-mêmes,

25) Dans la mesure où nul ne peut sans contrainte se constituer esclave, des associés, en position de force, ne peuvent accorder à un nouveau venu des avantages dont ils se privent,

26) Dans la mesure où nul ne peut renoncer délibérément à un état pour un autre moins avantageux, des associés qui ont renoncé à une certaine liberté doivent trouver au sein de l’association, malgré ses contraintes, une liberté plus grande encore, autrement dit plus de libertés,

27) Une libre association politique exclut l’esclavage, l’oppression, l’exploitation et la tyrannie et suppose l’égalité en devoirs et en droits des Citoyens anciens et récents.

28) La Liberté est le complément et même une extension de la Sécurité ; sans Sécurité, la Liberté est un privilège pour quelques-uns, une illusion de courte durée pour tous les autres ; sans Liberté, la Sécurité est une oppression permanente et donc un danger en elle-même.

29) La Liberté qui n’est un droit qu’en Société ne peut consister à faire tout ce que l’on veut ou peut comme dans l’état de Nature (que les individus ont fui), mais à jouir des mêmes libertés, c’est-à-dire des mêmes droits (fondamentaux et indirects) que ses Concitoyens et à pouvoir faire tout ce qui n’est pas contraire à ses devoirs, aux droits d’autrui et aux lois légitimes (cf. § 61).

30) La Liberté étant l’ensemble des libertés connues et reconnues dans une Société, les libertés étant le fait de la Société, autrement dit le fruit des devoirs que les Citoyens remplissent envers elle, une liberté dans un domaine consiste à jouir à l’égal de ses Concitoyens de toutes les possibilités qu’offre la Cité dans ce domaine, et non à exercer simplement ses facultés naturelles.

La Liberté qui est un droit fondamental, à l’instar de la Sécurité, est subordonnée à l’Egalité qui est le Principe fondamental de l’ordre social. Loin d’être contraires, il ne peut y avoir l’une sans l’autre. Sans Egalité, il n’y a plus de Citoyens, plus de Société, et la « Liberté » n’est que la loi du plus fort sous une forme ou une autre : sans Liberté, la Société n’est plus une libre association mais une prison pour la masse, un cheptel pour des privilégiés, et « l’Egalité » sur quelque plan que ce soit est au mieux un slogan.

V. Participer à la vie de la Cité / Profiter des bienfaits de la Cité

Plus des Citoyens sont nombreux, plus une Société est puissante, plus la Sécurité est grande, moins les attaques extérieures sont à redouter, moins les Citoyens ont l’occasion de remplir leur premier devoir qui est de défendre la Cité et leurs Concitoyens. La Citoyenneté ne peut donc plus reposer sur l’accomplissement de ce seul devoir ; elle doit être conférée par autre chose.

Remarquons déjà que défendre la Cité et ses Concitoyens n’est pas le seul devoir. Les Citoyens ont aussi celui d’être solidaires les uns des autres, devoir qui contient le premier. La solidarité prend certaines formes en matière de protection physique, de défense au sens littéral, mais les formes qu’elle peut prendre sont beaucoup plus nombreuses. La Sécurité elle-même ne se réduit pas à être protégé des attaques extérieures, mais concerne toutes les formes de dangers contre lesquels la Société peut intervenir et qu’elle ne doit pas elle-même créer. Ces dangers peuvent être naturels ou externes, comme la faim, la maladie, le froid, le vent, le climat de manière générale, ce qui amène la Société à reconnaître et à garantir, si elle le peut, des droits indirects tels que celui d’être nourri, abrité, vêtu, soigné, etc., et, en amont, à instaurer ou à reconnaître comme devoirs indirects toutes les activités qui conjurent ces dangers et génèrent ou garantissent lesdits droits. Ces dangers peuvent aussi provenir de dérèglements internes quand les prétentions et les prévarications de certains, au lieu d’être condamnées, ont libre cours aux dépens de la Sécurité et de la Liberté des autres, quand elles anéantissent l’Egalité entre les Citoyens et sont donc porteuses d’oppression et d’exploitation. La Société doit donc proscrire tout ce qui porte atteinte à ce qu’elle reconnaît comme des droits, même aux droits les plus insignifiants en apparence, car les petites inégalités annoncent les grandes. Ainsi les devoirs et les droits peuvent se décliner et leur champ d’application s’étendre aussi loin que les capacités de l’espèce et de la Société à un moment donné le permettent.

Conséquences :

31) Lorsqu’une Société se développe, que ses activités se multiplient, que les tâches à remplir dans l’intérêt général sont de plus en plus nombreuses, que les Citoyens ne peuvent plus être unis par le seul fait de se défendre mutuellement et d’assurer leur sécurité au sens littéral, car ils n’en ont plus que rarement l’occasion, la Citoyenneté doit être conférée par l’accomplissement d’un devoir plus large que les précédents, elle doit résider dans l’accomplissement d’actes quotidiens utiles directement ou indirectement à la Cité, en un mot, elle doit consister à « participer à la vie de la Cité » sous une forme reconnue par elle,

32) Toutes les tâches dont la Cité reconnaît l’utilité sociale, même indirecte, toutes les tâches qui dispensent les autres Citoyens de les accomplir pour se consacrer à d’autres tâches tout aussi utiles sont un devoir envers la Cité : quiconque les remplit en satisfaisant aux exigences de la Cité participe à la vie de la Cité, est Citoyen et doit être l’égal en droits de ses Concitoyens (7).

33) La Cité n’assigne pas de tâches ; les Citoyens se les répartissent librement, c’est-à-dire en fonction de leurs désir, de leurs capacités et des possibilités.

34) Les Citoyens peuvent s’acquitter individuellement ou en groupe de leur devoir de Participer à la vie de la Cité ; lorsqu’ils s’en acquittent en groupe, ils forment une personne morale dont le devoir est à la mesure de son potentiel, une personne que tous les Citoyens qui la composent représentent également aux yeux de la Cité et qui sont donc solidaires dans les récompenses comme dans les sanctions, une personne qui seule a des comptes à rendre à la Cité et qui est seule responsable de sa gestion interne.

35) La Cité définit ses exigences selon ses intérêts et en fonction du nombre de Citoyens concernés, à charge pour les Citoyens ou les groupes de Citoyens de se débrouiller pour les satisfaire. Participer à la vie de la Cité procure les droits du Citoyens aux intéressés mais a avant tout pour but de pourvoir aux besoins de la Cité qui dirige le jeu.

36) Lorsqu’une forme de participation engendre une production, l’intérêt de la Cité n’est pas tant dans les quantités produites que dans les quantités écoulées : la Cité n’exige pas seulement de produire, elle exige avant tout que cette production agrée une quantité non négligeable de Citoyens. (Il en est de même pour les services pour lesquels la précision est inutile puisque, sans demande, une offre de service ne donne lieu à aucun service réel et constitue donc une activité nulle aux yeux de la Cité.)

37) Le fruit d’un devoir envers la Cité est par définition destiné à la Cité et appartient donc à cette dernière, du moins en premier lieu : produire dans le cadre d’un devoir n’a pas pour contrepartie, pour le producteur, la propriété de la production en question, mais la Citoyenneté, c’est-à-dire les droits du Citoyen. (Etre propriétaire de ce que l’on produit revient à produire pour soi, ce qui ne peut être un devoir envers la Cité.)

38) Quand tous les Citoyens ont le devoir de participer à la vie de la Cité sous une forme reconnue par elle, ils ont en retour le droit de profiter de tous ses bienfaits, fruits de leurs efforts globaux.

39) Profiter des bienfaits de la Cité est un droit fondamental, au même titre que la Sécurité et la Liberté qu’en fait il contient ; sans lui ou dans l’inégalité, la Citoyenneté n’a aucun sens, voire aucun intérêt.

40) Le droit de profiter des bienfaits de la Cité appliqué aux productions matérielles (car tous les bienfaits ne sont pas d’ordre matériel) consiste soit à partager le produit général ou collectif sinon en parts égales du moins en parts convenables, procédé qui relève davantage d’un système égalitariste que d’un système égalitaire, soit à reconnaître aux Citoyens le droit d’y accéder, c’est-à-dire d’accéder librement au marché en raison de leur Citoyenneté, ce qui est la perfection de l’Egalité.

41) Le partage équitable du produit général ou collectif convient aux petites Sociétés peu productives qui ne peuvent faire autrement ; la répartition du produit collectif par l’exercice du droit d’accéder au marché n’est possible que dans les Sociétés développées, industrialisées et informatisées.

42) Le droit d’accéder au marché découle de celui fondamental de profiter des bienfaits de la Cité ; c’est donc un droit indirect, un droit conféré par la Citoyenneté dont tous les Citoyens doivent jouir également, un droit qui n’a d’autres bornes que les besoins, les goûts et les envies du Citoyen qui l’exerce, le respect des droits d’autrui, l’exercice par les autres Citoyens de ce même droit, la nature des choses et éventuellement la loi, elle aussi égale pour tous.

VI. De la Propriété

Les animaux sont des êtres physiques. Ils ont des besoins concrets que seules des choses matérielles peuvent assouvir. Ces choses, périssables ou durables, à usage individuel ou collectif, peuvent être trouvées dans la nature ou fabriquées par un individu ou un groupe. La question est de savoir ce que sont ces diverses choses du point de vue du droit, sachant que, dans tous les cas, elles ne peuvent être des objets de droit que dans le cadre d’une Société.

Participer à la vie de la Cité consiste parfois à produire des choses, à fabriquer des biens. Profiter des bienfaits de la Cité passe, en grande partie, par l’accès à des choses matérielles constituant le produit collectif.

Conséquences :

43) Toutes les choses matérielles constituant le produit collectif, dont les Citoyens ont besoin pour vivre ou jouir de certains de leurs droits, sont inséparables des droits que la Cité doit garantir à ses Citoyens et deviennent, une fois entre les mains de ces derniers, ayant été reçus en partage ou retirés du marché pour leur usage personnel, leurs propriétés.

44) La Propriété — ou le droit de posséder — consiste, pour une personne physique ou morale, à détenir ou à pouvoir user personnellement, librement et exclusivement des biens reconnus comme siens par la Cité ou sur lesquels la celle-ci ne conteste pas ce droit.

45) Il n’y a pas de Propriété sans Société : toute propriété est relative (8) et doit son existence sinon physique du moins morale à la Société ; il appartient donc à la Cité d’indiquer les biens qui peuvent ou non être possédés, par qui, à quelles conditions et éventuellement dans quelles quantités, du moins pour les biens dont la nature n’indique pas par elle-même qui en est propriétaire (9) ; le droit de propriété, la détention et l’usage des propriétés, est borné par l’accomplissement de ses devoirs en amont, le respect des droits d’autrui en aval, par la nature des choses et au besoin par la loi.

46) Un bien ne peut être converti en propriété que de trois façons : 1) suite à l’acquisition par l’exercice du droit d’accéder au marché, 2) par l’obtention suite à la répartition par la Cité du produit collectif, 3) par la récupération ou la trouvaille qui, à moins d’être illégale, donne lieu à une possession de fait, reconnue ou non contestée.

47) Un bien ne devient pas une propriété entre les mains d’un individu sous prétexte que celui-ci l’a fabriqué personnellement ou obtenu par échange : il n’en est une que s’il l’a fabriqué avec des matériaux qui étaient déjà ses propriétés ou sur lesquels la Propriété ne lui était pas contestée, ses efforts ne rentrant donc pas en ligne de compte, ou si ce bien était déjà une Propriété entre les mains de celui de qui il l’a reçu, lequel a usé de son droit en le cédant, ce qui serait toujours le cas même si lui-même n’avait rien donné en échange.

48) Les Citoyens doivent être égaux dans le droit d’accéder librement au marché (cf. § 42) ; ils ne peuvent conséquemment en retirer et posséder les mêmes choses et dans les mêmes quantités, même si cela est possible en théorie, d’autant plus que toutes leurs propriétés ne proviennent pas du marché.

49) Les droits des Citoyens dépendent de la Citoyenneté, pas de ce qu’ils possèdent ; la possession d’un bien est un droit particulier qui peut être cédé ou échangé mais qui ne confère pas elle-même de droits, notamment celui d’accéder au marché (droit indirect) et d’acquérir ainsi des biens, puisque c’est la Propriété qui, le plus souvent, découle de lui.

50) Les choses immatérielles ne peuvent en aucun cas être des propriétés ; la propriété intellectuelle est une monstruosité ; la Cité ne peut reconnaître à leurs auteurs, leurs inventeurs, leurs découvreurs, etc., davantage que la paternité, et ce dans le meilleur des cas.

51) Une production individuelle ou collective produite dans le cadre du devoir de participer à la vie de la Cité et destinée au marché ne peut être la propriété des producteurs. (cf. § 37)

52) Même acquis individuellement — toute acquisition suppose une autorisation au moins tacite de la Cité —, les biens collectifs ou communs ne sont pas, par définition, des propriétés personnelles : ils sont soit la propriété collective ou commune du groupe des utilisateurs, soit la propriété inaliénable de la Cité qui a permis l’accès audits biens en n’en concédant que l’usage.

53) La Terre est en théorie la Propriété de l’Humanité, elle appartient à tous les hommes en général et à aucun en particulier ; en pratique, et d’ici à ce que les hommes forment une unique Cité, le principe vaut pour chaque Cité installée sur un territoire fixe et assez forte pour le conserver (cf. note 8) : son sol appartient à tous les Citoyens collectivement et à aucun personnellement.

54) Les portions de sol que la Cité confie à ses Citoyens à quelque fin que ce soit restent sa propriété, même si les utilisateurs et occupants temporaires passent pour des propriétaires aux yeux de leurs Concitoyens (10).

55) Les ressources naturelles du sol et du sous-sols de la Cité sont de même sa propriété et ne peuvent être exploitées qu’avec son accord et dans l’intérêt général : leur exploitation ne procure aux exploitants d’autre avantage que la Citoyenneté, c’est-à-dire les droits du Citoyen.

VII. Des lois & de la Démocratie

La Cité est une libre association politique (association dans le but initial de survire) entre Citoyens égaux en devoirs et en droits. L’Egalité est la clé de voûte de l’édifice social ; la Sécurité et la Liberté en sont le ciment.

Conséquences :

56) Les lois fondamentales ou Principes de l’ordre social découlent de l’acte d’association politique ; elles ne sont pas inventées par les Citoyens mais dictées par la nature de leur union : il s’agit moins d’en convenir et de les exprimer que de les constater et de les respecter.

57) Les Principes de l’ordre social sont intemporels et universels ; ils fondent toute Société, de quelque espèce que soient ses membres et à quelque époque que ce soit ; ne sont temporaires et/ou spécifiques que les lois en rapport avec les besoins particuliers d’une Société donnée à un moment donné.

58) Les lois temporaires et/ou spécifiques, générales ou particulières, doivent être exprimées voire écrites contrairement aux lois fondamentales qui peuvent être tacites, et ne doivent pas contrarier ces dernières quand elles n’en sont pas un simple prolongement.

59) Dans la mesure où les lois doivent être conformes aux Principes, elles doivent être les mêmes pour tous les Citoyens, tous doivent également y être soumis, afin qu’aucun n’ait plus ou moins de droits que les autres, que nul ne soit de fait maître ou esclave, que la Sécurité et la Liberté de chacun soient assurées et le plus étendues possible.

60) Lorsque les lois sont égales pour tous les Citoyens, que tous y sont également soumis, y compris le législateur, et que les Citoyens sont réellement égaux en droits, l’intérêt particulier se confond avec l’intérêt général : chacun désire pour lui, donc pour les autres, tous les droits, toutes les libertés dont nul ne pourra jouir aux dépens d’autrui, pas même lui.

61) Quand les lois sont égales pour tous les Citoyens, elles sont justes (11) ; quand elles sont l’œuvre de ceux qu’elles régissent, elles sont légitimes ; quand elles profitent à tous ou du moins à la majeure partie des Citoyens, sans nuire fondamentalement à l’autre partie, elles sont bonnes ; quand elles ne profitent qu’à une minorité de « Citoyens » aux dépens de la majorité, elle sont inégales, antisociales et injustes ; quand elles ne profitent objectivement à personne ou ne satisfont pas l’objet que le législateur se proposait ou affaiblissent la Cité, elles sont mauvaises ; quand les Citoyens y sont soumis sans leur consentement, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, elles sont nulles ; quand elles sont nulles et injustes, elles sont tyranniques.

62) L’idéal est que les lois soient bonnes, ce qu’elles ne peuvent être sans être justes, ce qu’elles ne peuvent être sans être légitimes.

63) Sachant que légiférer est différent de gouverner, on peut distinguer trois formes de système législatif : 1) la démocratie, où tous les Citoyens contribuent à la formation des lois et ne sont soumis qu’à celles qu’ils ont collectivement consenties, 2) l’oligarchie (aristocratie, théocratie, ploutocratie) où le pouvoir est monopolisé sous divers prétextes par quelques-uns et exercé avant tout à leur profit, 3) le despotisme, où le pouvoir législatif appartient à un seul, ce qui est une vue de l’esprit dans la mesure où une telle autorité ne peut exister sans assises dans la Cité et n’est plus despotique au sens propre dès lors qu’elle en a une quelle qu’elle soit (cf. note 21).

64) Aucun système législatif ne peut garantir de bonnes lois ; l’important est donc que le système soit par nature vertueux, qu’il soit capable et ait en lui le besoin de corriger ses erreurs, ce qui ne peut être le cas que si l’intérêt du législateur rejoint celui des sujets, si le législateur se confond avec les Citoyens, si tous les Citoyens sont réellement égaux en droits.

65) Les règles édictées par une oligarchie sont des diktats, elles sont par nature illégitimes et n’ont d’une loi que le nom ; elles sont fatalement inégalitaires ou n’ont que l’apparence de l’Egalité, et sont donc injustes ; elles sont délibérément mauvaises du point de vue général.